Parto col dire che reputo “I Could Live In Hope” del ’94 uno degli album seminali post Nirvana e uno dei miei preferiti in generale; sicuramente il mio preferito dei Low.

E non lo dico per tagliare subito le gambe a “The Invisible Way” che anzi credo segni un passo avanti importante per la band del Minnesota.

Sebbene non tocchi i picchi di canzoni del passato come “Lullaby” o “Lazy”, l’album non richiede l’impegno emotivo di cui quei pezzi necessitavano per essere apprezzati; questo può far sì che il nuovo lavoro rimanga più a lungo nello stereo e nella nostra memoria pur essendo un ascolto più leggero.

Strutturato su una base country, si snoda in undici tracce di cui “Plastic Cup” è l’opener e anche la più orecchiabile.

I Low sembrano essersi scrollati di dosso definitivamente il marchio di pionieri slowcore; nonostante i pezzi mirino a valorizzare anche le dinamiche più deboli dei singoli strumenti c’è la tendenza a sconfinare e a calcare la mano.

Questo è più che mai evidente in pezzi come “Just Make It Stop” e “On My Own”, mentre rientriamo in territorio conosciuto con “Amethyst” e “Four Score”.

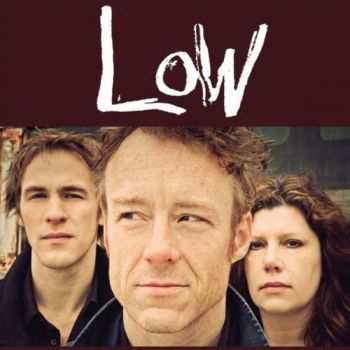

La caratteristica principale dei Low, ossia le meravigliose armonizzazioni vocali tra Mimi Parker e il marito Alan Sparhawk impreziosisce le composizioni dando ampio respiro all’album.

Quel che mi lascia perplesso prima, ma mi stupisce poi, è che la band sembra aver trovato la crescita artistica rientrando negli schemi classici della musica pop; questo potrebbe essere preso da qualcuno come un calo di creatività, ma poco importa quando la soluzione finale funziona.

L’estrema lentezza e lunghezza dei primi lavori era una risposta all’ondata punk distruttiva dei primi anni ’90 e in effetti ora, purtroppo per il rock, non se ne sente più il bisogno.

Emmanuele Gattuso