Sir. Reginal Kenneth Dwight è il monumento della musica Pop degli ultimi cinquant’anni che tutti conosciamo semplicemente col nome di: Elton John (scelto in omaggio a due musicisti: il sassofonista Elton Dean e il cantante Long John Baldry, entrambi membri del suo vecchio gruppo Bluesoogy). L’artista inglese proprio in questi mesi è tornato ulteriormente alla ribalta per due motivi: innanzitutto per il suo attesissimo biopic Rocketman (da non perdere assolutamente) in uscita in questi giorni, che già si preannuncia come un grande successo cinematografico sulla scia di Bohemian Rhapsody.

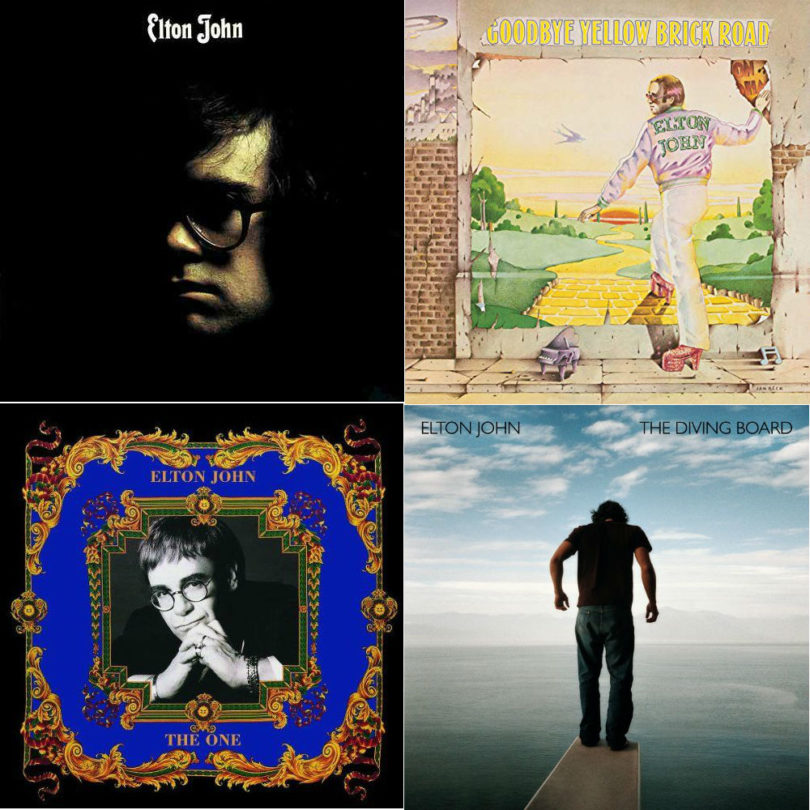

In secondo luogo, ha ormai intrapreso già da qualche tempo, il suo tour d’addio che durerà ben tre anni, toccando praticamente tutto il globo e rastrellando sold out ovunque. In questa nostra rubrica Poker Sound passeremo in rassegna sinteticamente tutta la sua enorme discografia (i 30 dischi in studio, escluse le collaborazioni e le colonne sonore), evidenziando i brani fondamentali e qualche chicca ma, come sempre concentrandoci soprattutto sui “4 dischi chiave” delle diverse ere della sua carriera (quindi, come più volte sottolineato nelle precedenti “puntate”, non necessariamente i più belli). Per evitare di tediare i nostri lettori e nel contempo non tralasciare nulla di valido, abbiamo deciso di dividere la carriera in due parti. La Parte I dedicata alla sua Golden Age (sostanzialmente tutti gli anni 70) che merita una particolare attenzione e la Parte II incentrata, invece, su: La caduta e la rinascita.

Dovendo evidenziare una particolarità del percorso artistico di questo fantastico pianista dall’ugola d’oro, direi che è quella di essersi legato (praticamente sempre, fatto salvo qualche disco decisamente minore) allo stesso paroliere: Bernie Taupin, al quale va riconosciuto il merito del 50% del suo enorme successo. Aspetto curioso del loro lungo sodalizio: non hanno mai composto una canzone nella stessa stanza, ma sempre categoricamente in modo separato. Entrambi, pensate un po’, avevano risposto al medesimo annuncio della Liberty Records del 1967 e si ritrovarono quindi a lavorare insieme sin dagli esordi: quando si dice “il destino”.

(Parte I: The Golden Age)

L’inizio della golden age: ELTON JOHN (1970)

Elton John esordisce discograficamente con l’album Empty Sky (1969), per la casa discografica DJM (poi acquistata dalla Polygram), che fu l’unico prodotto da Steve Brown e non fu distribuito in America se non diversi anni dopo. Pur non essendo oggettivamente un capolavoro, contiene diversi pezzi interessanti, ma soprattutto Skyline Pigeon che personalmente ritengo fra le sue ballate più belle di sempre (quantomeno nella versione arrangiata col piano al posto dell’harpiscord, pubblicata solo nel 1973).

Il vero successo internazionale arrivò però l’anno successivo con l’uscita dell’album omonimo Elton John (1970) prodotto da Gus Dudgeon – col quale iniziò una proficua e lunga collaborazione. Raggiunge il quarto posto della classifica americana e il quarto in Inghilterra ed è pressoché ovvio che il grande merito è da attribuire alla “signature song” di tutta la carriera del cantante: Your song. La semplicità dell’arrangiamento (voce e piano), la splendida melodia e il romanticismo d’altri tempi del testo sono gli ingredienti di questa “pozione magica” che ancora oggi continua ad incantare i fan di Sir. Elton e perfino coloro che lo conoscono solo superficialmente. Gli episodi degni di nota del disco sono però diversi, a cominciare da The greatest discovery (a cui Sound36 ha dedicato la prima puntata della rubrica Rock Story) che racconta con tenerezza i sentimenti e l’attesa dei fratellini di un bambino appena nato. Fra le dolci ballate orchestrali spiccano Need you to turn to in cui ritorna l’harpiscord, Sixty years on (col suo intro d’archi quasi epico), la poetica First episode at Hienton (in stile Leonard Cohen) e la splendida Border song che parte in sordina per finire in un crescendo gospel. No shoe strings on Louise invece, con quelle chitarre elettriche bluesy, sembra quasi una outtake di Sticky fingers dei Rolling Stones che, proprio come lui, in quel periodo tornavano nuovamente a guardare all’America e al blues come punto di riferimento musicale. Nel complesso, quindi, un album che è di fatto il primo gradino dell’incredibile ascesa di Elton John che, come vedremo, riuscirà a toccare vette estetiche notevoli.

La scalata continua con il terzo album, sempre del 1970, Tunblweed Connection che sin dalla copertina si ispira al mondo del country blues e contiene, oltre al singolo Country comfort, perle di inestimabile valore come le morbide ballate Come down in time (ripresa anche da Sting, in versione jazzata) e Love song (scritta da Lesley Duncan e letteralmente da brividi) o la scatenata Burn down the mission.

Nel 1971 segue un grandissimo disco (in un ipotetico podio avrebbe la medaglia d’argento) come Madman across the water che, oltre alla title track, ci regala gioielli del calibro di Tiny Dancer, dedicata a una ballerina come fosse un quadro di Degas, Levon, Holiday Inn e la triste conclusiva Goodbye.

Breve considerazione: ad ascoltarli oggi tutti questi grandi lavori sembra incredibile che possano essere stati pubblicati in un lasso di tempo così breve, visto il loro livello, eppure nel 1972 Elton John pubblica il nuovo e bellissimo Honkey Chateu. Nella track list si può ascoltare Rocket Man che con una melodia sognante narra di un astronauta nostalgico della moglie e della terra che descrive la sua vita nello spazio, proprio come la contemporanea Space Oddity, del connazionale David Bowie, che guarda casa fu prodotta proprio dal succitato Dudgeon. Impossibile non citare anche, tra le altre, la spensierata Honkey cat, l’introspettiva Salvation, e l’omaggio a New York di Mona Lisas and mad hatters.

Come un rullo compressore, Elton continua la sua cavalcata per prolungare al massimo l’onda lunga del dominio delle chart, dando alle stampe Don’t shoot me, I’m only the piano player (1973) con Daniel, celebre canzone dedicata al fratello, e l’ironica Crocodile Rock a trascinare il resto del disco. In realtà ci sono altri episodi niente affatto trascurabili come la ballata acustica Texan love song e una delle più underrated in assoluto: High flying bird, che personalmente ho sempre amato.

IL CAPOLAVORO: GOODBYE YELLOW BRICK ROAD (1973)

Non termina il 1973 e l’iperprolifico cantautore inglese esce col suo disco (addirittura doppio) più amato di sempre: Goodbye yellow brick road, che conta ben 17 brani e, ciò che più colpisce, praticamente senza filler. L’apertura è una lunga suite di 11 minuti, per 2/3 strumentale, Funeral for a friend (love lies bleeding) che con i suoi sintetizzatori e le chitarre elettriche risente delle influenze progressive che in quegli anni dominano il mondo del rock. Resterà un episodio isolato perché questo è il disco più vario di Elton John che infatti cala subito dopo un tris d’assi di singoli radiofonici: Candle in the wind (dedicata all’anima fragile di Marilyn Monroe, scomparsa undici anni prima e poi ripresa molti anni dopo per l’ultimo saluto a Lady D), Bennie and the jets (finto live in stile R&B, dal ritmo inconfondibile scandito dal piano) e la sempre verde title track.

Vista l’abbondanza di belle canzoni, ma dovendo nel contempo restare il più possibile sintetici, segnalo gli altri pezzi imperdibili di questo aureo scrigno dividendoli in midtempo e uptempo. Fra le veloci, il rock da bullo di Saturday night’s allright for fighting (che stride con l’immagine che abbiamo di Elton John) fu il primo singolo lanciato ed è di sicuro un classico, ma non scherzano né la frenetica Grey seal (una delle favorite di Elton), né la variopinta All the girl love Alice. Le migliori lente a mio avviso sono invece Sweet painted lady (bella la cover fatta da John Grant nell’edizione super deluxe uscita qualche anno fa) e Harmony che chiude alla grande il tutto.

Una curiosità: inizialmente John voleva registrare questo album in Giamaica (come avevano appena fatto i Rolling Stones con Goat’s head soup) ma dopo aver iniziato a incidere proprio Saturday night…, la scarsa qualità dello studio in cui si trovavano e l’ambiente circostante in Kingston, tutt’altro che rassicurante, li convinse a desistere e a tornare al più confortevole Chateau D’Hierouville in Francia: in 15 giorni il lavoro era pronto.

L’anno successivo, puntuale come un orologio, uscì Caribou (1974) – il cui nome deriva dallo studio di registrazione americano Caribou Ranch – che oltre alla mitica Don’t let the sun go down on me (cantata un decennio dopo al Live Aid, in duetto con George Michael) e alla scatenata The bitch is back contiene fra gli altri due brani che ascolto da anni, senza mai stancarmi. La prima è Pinky, uno di quei brani inspiegabilmente poco noti che avrebbero meritato le luci della ribalta e l’altra è la struggente Ticking che parla di un ragazzo un po’ strano che dopo aver compiuto una strage in un bar viene ucciso dalla polizia.

Qualcuno potrebbe pensare che, a questo punto, la vena artistica dell’accoppiata John/Taupin potesse legittimamente iniziare ad esaurirsi, ma la realtà fu un’altra: il fiume in piena non aveva ancora terminato di esondare. Lo dimostrò Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975) – il loro primo concept album la cui storia parla proprio della loro storia artistica. Di solito questa tipologia di album storicamente fatica a livello commerciale, e invece finì direttamente al primo posto della classifica americana, sugellando così il loro successo. L’unica vera hit fu l’intramontabile Someone saved my life tonight, ma è circondata da grandi canzoni come la cullante e allegra Writing, la malinconica We all fall in love sometimes o la lentissima finale Curtains.

Il disco seguente Rock of the westies (1975) a mio avviso è il più debole fra quelli incisi negli anni 70 da Elton John e l’unico brano che ritengo veramente strepitoso è I feel like a bullet (in the gun Robert Ford). Completamente diverso invece il giudizio sull’ultimo disco (tra l’altro doppio) pubblicato con la sua prima casa discografica DJM: Blue Moves (1976) che di fatto conclude in bellezza la Golden Age di Elton John.

18 brani in tutto, alcuni dei quali eccezionali a cominciare dall’intensa Tonight, l’avvolgente Chameleon e la mia preferita del primo dei due dischi: Cage the songbird. Il secondo disco non è certo avaro in quanto a bellezza, perché ci si trovano la sconsolata Sorry seems to be the hardest word, che è anche la più nota fra tutte, Someone’s final song che tocca il delicato tema del suicidio e la imperdibile Idol (che racconta la storia di una pop star ormai abbandonata dai propri fan).

x x x x x

Nella Parte II, come anticipato dedicata alla “caduta e rinascita”, vedremo come Elton John cadrà sia a livello personale che artistico con album di bassa qualità e poche idee, soprattutto nella prima metà degli anni 80, ma progressivamente saprà riprendersi sia a livello umano ch riuscendo a pubblicare ancora buoni (quando non addirittura ottimi) album.