Classe 1994, ragusano, Lorenzo Guardiano è attualmente Docente a Contratto di Egittologia e Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Sapendolo reduce dalla pubblicazione della sua prima monografia scientifica, e in omaggio alla nostra pluriennale amicizia, ho deciso di intervistarlo per le colonne di SOund36: la nostra intervista si è rivelata un affascinante viaggio nei meandri della mai troppo esplorata civiltà egizia, in bilico tra passione, rigore accademico e lontane suggestioni musicali…

Lorenzo, quando e come nasce la tua passione per la civiltà egizia?

Non posso dire di essere stato il classico bambino che voleva scavare tra le piramidi! Certamente, l’Egitto ha sempre esercitato un certo fascino su di me, ma come tutti gli “altrove” che ho sempre cercato nella mia vita. Tuttavia, da ragazzino volevo fare prima il fisico, il musicista e successivamente il grecista. Il vero incontro con l’Egitto è avvenuto all’università, seguendo il corso di Egittologia. Avevo immaginato un paese esotico (il deserto mi ha sempre chiamato) ma conoscere la realtà delle cose, in questo caso, ha di gran lunga superato l’immaginazione e così mi sono perdutamente innamorato della terra dei faraoni e ho deciso, a vent’anni, che avrei fatto l’egittologo.

Quale posto occupano, rispettivamente, l’insegnamento e la ricerca nella tua vita accademica? Che cosa attingi dall’uno e dall’altra?

L’insegnamento è stata la costante passione della mia vita. Come dicevo prima, ho sognato di fare tante cose, anche molto diverse tra loro. Tuttavia, l’unico punto fisso è stato proprio l’insegnamento: qualunque cosa avessi fatto, l’avrei anche insegnata! E questa passione devo dire che non si è mai spenta. Tante volte entro in aula stanco, magari reduce da una nottata di lavoro, ma esco sempre con il sorriso perché quell’ora e mezza di lezione mi riempie il cuore come poche cose al mondo! La ricerca, invece, l’ho scoperta più tardi: durante le mie tesi all’università e soprattutto negli anni del dottorato di ricerca. Ed è stata una scoperta meravigliosa, perché creare conoscenza è una delle cose più nobili che si possano fare. Da quando faccio ricerca non ho mai letto un libro senza chiedermi sempre quanti mesi o addirittura anni di studio si celino dietro ogni singola frase ed è un modo molto diverso di rapportarsi alla realtà. A ciò si aggiunge la ricerca archeologica che conduciamo in Egitto con la missione EIMAWA, diretta dalla prof.ssa Patrizia Piacentini, di cui sono epigrafista e che ci porta ad Assuan due volte all’anno, fra i paesaggi mozzafiato della prima cataratta del Nilo!

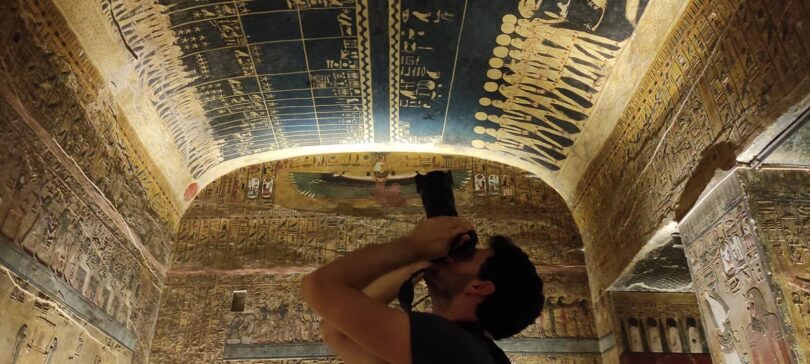

La tua recente monografia s’intitola Il cielo dei Faraoni (Libri Unimi, 2024) Quali parole sceglieresti per invogliare un pubblico di neofiti alla lettura?

Si tratta di una monografia scientifica, quindi non è propriamente un testo molto agevole per chi non è del mestiere, soprattutto perché contiene una lunga edizione critica di moltissimi testi geroglifici. Tuttavia, i capitoli introduttivi, che occupano le prime 200 pagine del libro, sono pensati per introdurre l’argomento e possono essere letti anche dai non egittologi. Se dovessi individuare un buon motivo per leggere questo libro senza essere egittologi, direi senz’altro il cielo stellato. Gli esseri umani hanno sempre guardato le stelle per trovare risposte alla propria esistenza, talvolta confortanti, talvolta desolanti. Gli Egizi lo hanno fatto con una chiave interpretativa originale e di grande bellezza, e credo che guardare il cielo coi loro occhi abbia lo stesso significato di guardarlo con gli occhi di Leopardi, ad esempio. Se ne esce sempre arricchiti!

Oltre che un valente egittologo, sei anche un pianista classico: che rapporto hai con la Musica e quanto c’è di “musicale” nei tuoi studi?

È stata la musica (Guardiano si è diplomato in pianoforte classico presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, N.d.R nel 2012) a condurmi per prima in Egitto, poiché ho sempre adorato, prima ancora di studiare Egittologia, il modo in cui l’Oriente viene evocato nella musica. Si tratta di quegli “altrove” di cui parlavo. La prima volta che sono andato in Egitto, mi capitava spesso di affacciarmi alla terrazza del mio alloggio e vedere il profilo bruno delle palme di Luxor al tramonto. Questa visione mi evocava, ad esempio, alcuni passaggi del Quarto Concerto di Rachmaninov che, anche se non sono stati composti per rappresentare l’Egitto, parlano comunque di un Oriente lontano. L’arte è bella per questo: ognuno ci vede o ci sente ciò che vuole! Poi ho trovato anche il modo di includere la musica nel mio lavoro, studiando, da una parte, gli antichi canti d’amore egiziani, nel tentativo di ricostruire la musica che veniva suonata in Egitto e, dall’altra, il modo in cui l’Egitto ha ispirato i musicisti moderni. È il caso, ad esempio, del compositore francese Camille Saint-Saëns , che visitò spessissimo l’Egitto e che scrisse anche un concerto, detto appunto “Egiziano” traendo ispirazione melodica dai canti che aveva ascoltato dai barcaioli sul Nilo durante le sue navigazioni.

Quali sono i tuoi progetti futuri in ambito accademico e artistico?

Ho la fortuna di fare un mestiere che mi consente di viaggiare moltissimo e conoscere persone da ogni parte del mondo: continuare su questa strada è tutto ciò che desidero! Se mi chiedi, invece, nello specifico, ho da poco vinto un importante grant internazionale finanziato dalla Fondazione Cariplo per un progetto di ricerca, da me diretto, su una collezione egizia che durerà due anni e coinvolgerà un team di esperti qualificatissimi. Dopo l’uscita del primo libro, ce ne sono già altri pronti che stanno per vedere la luce, mentre altri sono in cantiere. Su altre cose, molto belle, devo per il momento mantenere il riserbo… ma spero di svelarvele prestissimo!

Quale insegnamento, a parer tuo, possiamo ancora trarre da un approccio ragionato alle civiltà preclassiche?

Rispondo a questa domanda con un sorriso, perché qui c’è una divergenza di prospettive! So bene, infatti, che la storiografia ufficiale tende a definire “classicità” le antichità greche e latine e a bollare come “civiltà preclassiche” quelle sorte lungo i fiumi d’Africa e d’Asia molti millenni prima (maledetto Winckelmann!). Ma, e qui mi perdonerai, se per “classico” intendiamo un modello di eleganza e perfezione, per me l’Egitto è una civiltà classica! Non meno di quanto lo sia la Grecia antica o Roma. La Valle del Nilo ha avuto una sua epoca sentita come classica (il Medio Regno e, per certi aspetti, anche il Nuovo), una sua lingua avvertita come classica (il Medio Egiziano, preferito al Neoegiziano o al Demotico anche nelle epoche in cui non era più parlato, esattamente come avvenne con il latino e i volgari) e una sua letteratura classica (la letteratura sapienziale, i racconti e testi meravigliosi che anticipano di molti secoli numerose tematiche letterarie che si crede erroneamente siano nate in Grecia). Riflessioni sulla caducità della vita, sull’amore sentito come malattia, sul carpe diem, sulla depressione che conduce a pensieri suicidari, sul viaggio come conoscenza di sé stessi, ecc., appaiono nella letteratura egiziana millenni prima che altrove con straordinaria lucidità! Vi sono passi della poesia amorosa contenenti immagini che furono usate da Shakespeare tremila anni dopo! Ma, se devo rispondere alla tua domanda, preferisco dirti che il più bell’insegnamento che possiamo trarre dagli antichi Egiziani è il loro modo di vedere la natura: che siano i cieli stellati, i raggi del sole che diventano piramidi, le sabbie del deserto che si innalzano nelle colonne papiriformi dei templi, o la stessa scrittura che usa elementi del mondo per codificare la lingua, il più grande lascito dell’Egitto antico è sicuramente un rapporto di grande intimità e rispetto nei confronti della natura.