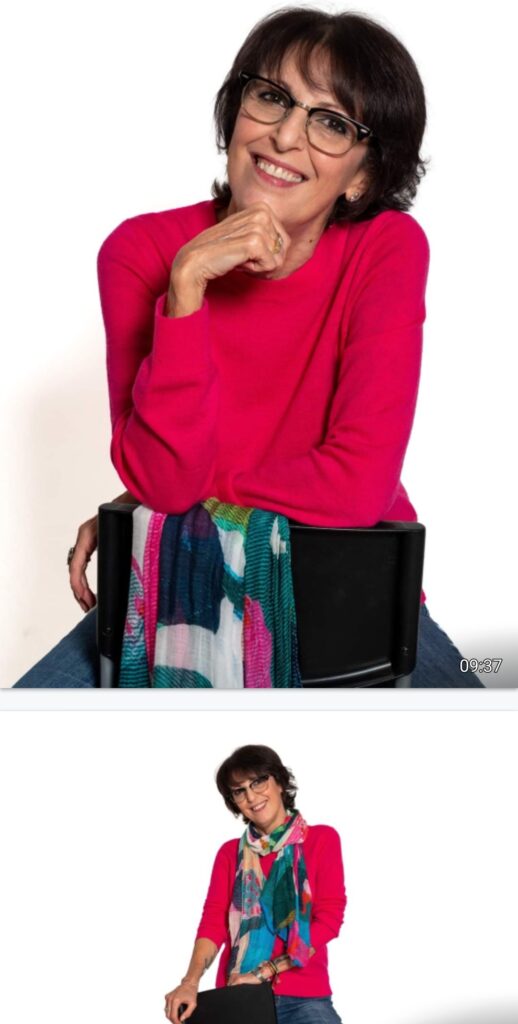

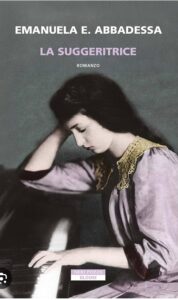

Ex docente di Storia della Musica presso l’Ateneo catanese, musicologa e scrittrice, Emanuela Ersilia Abbadessa è un autentico vulcano di energia e creatività. Reduce dalla pubblicazione del suo ultimo romanzo (La suggeritrice, Neri Pozza, 2024), ci regala un’intervista di alta caratura emozionale, che ne restituisce un’immagine a tratti tenera, appassionata e irriverente, come ogni vera cultrice dell’arte in tutte le sue declinazioni dovrebbe essere.

Emanuela, traccia un tuo identikit per i lettori di SOund36…

Caspita, che domanda difficile! Se dovessi presentarmi, credo che lo farei usando le stesse parole che adopero quando apro un profilo social, ovvero: Sono una lettrice. Alla lettura, però, sono arrivata relativamente tardi. Credo che il motivo per cui non sono stata una lettrice precoce riguardi i libri che all’epoca della mia infanzia si proponevano alle bambine: non mi piacevano per niente…non sono il tipo da Piccole Donne io! Per me è già tanto aver rivalutato Liala e le sue storie di donne che ambiscono all’ascensore sociale del matrimonio in un momento storico ostile alla loro autoaffermazione. A dischiudermi il piacere della lettura furono, invece, i Racconti di Kafka, principalmente perché mia madre me li aveva vietati, sostenendo che fossi ancora troppo piccola per leggerli. Inutile dire che li presi di nascosto, del resto nulla attira quanto il fascino del proibito…

Sappiamo che la tua vita artistica e lavorativa corre da diverso tempo sui binari paralleli della Musica e della Letteratura: da musicologa, come arrivi alla scrittura?

Arrivo alla scrittura per solitudine. Appena giunta a Savona, dove attualmente vivo, non conoscevo nessuno al di fuori della sfera lavorativa, sicché le mie serate erano lunghe e solitarie, così cominciai a creare dei personaggi che mi tenessero compagnia e che abitassero il mio mondo. Mi accorsi che me li vedevo, quasi pirandellianamente, sfilare davanti intenti alle loro azioni quotidiane, come indossare o togliere un cappello, e a poco a poco mi divennero amici e familiari. Ho sempre scritto dei saggi accademici (Abbadessa ha al suo attivo circa settanta saggi di argomento musicale N.d.R.), eppure se mi avessero detto che un giorno avrei concepito non uno, ma addirittura quattro romanzi, non ci avrei mai creduto! (Ride di gusto N.d.R.)

Che cosa lo studio della musica ha dato alla tua scrittura?

Tutto, le ha dato tutto. Non conoscevo ancora l’alfabeto quando Nonna Carola, (la pianista Carola De Felice N.d.R.) la mia prima insegnante di Musica, che io chiamavo “nonna” in forza della sua età già piuttosto avanzata, mi scrisse sul quaderno una frase che avrei potuto rileggere da sola soltanto l’inverno successivo, andando in prima elementare. Non l’ho mai dimenticata. Diceva: «La Musica è l’Arte di tutti i suoni. Tutto ciò che è suono è musica». Quel che conta è che, anche quando scrivo una frase o compongo un periodo, la prima cosa che faccio è sempre rileggere a voce alta: quella frase, quel periodo “devono suonare”, altrimenti non mi convincono.

Capo Scirocco (il suo romanzo d’esordio, edito da Rizzoli nel 2013 N.d.R.) era il tentativo di trasferire sulla pagina scritta una forma musicale, segnatamente un’opera italiana. Per gli altri romanzi non ho mai pensato a un corrispettivo musicale, ma se dovessi farlo per La suggeritrice direi che è una Suite.

Che rapporto hai oggi con Catania e con il “suo” Vicenzo Bellini?

Catania è la mia città d’origine ed è naturale che io le associ in egual misura ricordi belli e vicissitudini dolorose. Ma quando vado per le sue strade, quando m’immergo nel suo colore, quando ne percepisco il calore, mi sento ancora autenticamente a casa. Quanto a Bellini, tu sei forse troppo giovane per ricordarlo, ma per un certo periodo ci fu qualcuno che lasciava ogni giorno una rosa sulla sua tomba. Quel qualcuno ero io. Io e mio marito (Enrico Salvatore Failla, compositore, docente, musicologo e stimato studioso del Cigno etneo, scomparso nel 2008 N.d.R.) abbiamo lavorato insieme a Zaira – lui ne stava facendo la trascrizione diplomatica – ed è stato bellissimo veder crescere il nostro amore in concomitanza con la stesura di quelle pagine. Inoltre, Enrico mi prendeva in giro perché io avevo una predilezione, a parer suo smodata, per una delle opere più bistrattate di Bellini, Beatrice di Tenda, e ne canticchiavo spesso le Arie. Dunque, il mio per Bellini è un amore con l’iniziale maiuscola. Quando mi si chiede di lui, amo sempre citare la frase che mio marito scrisse in un suo saggio dedicato al Cigno etneo, ovvero: «Non è […] soltanto devozione irrazionale quella che per il Cigno nutrono i suoi concittadini; l’incondizionata “eterna” e costante adorazione da questi ultimi tributata all’Astro, che brilla solitario in un firmamento appositamente approntatogli, ha una ragione: essi hanno trovato in Bellini, […] la logica di una cultura, la loro, ed il senso di una storia, quella ricchissima ed esclusiva della loro terra». In fondo, che cos’è la Musica, se non una catena che ci àncora alla terra?

Il tuo La suggeritrice è incentrato su un’amicizia fra donne: quanto è importante per te la “sorellanza”?

Per niente. Non credo nella sorellanza; a costo di risultare impopolare, dirò che per me è un falso mito. Naturalmente, come tutte, ho alcune amiche molto care, alcune di vecchia data, altre più recenti, anche nel mondo della scrittura (cita, tra gli altri, i nomi della ragusana Costanza Di Quattro, di Sara Rattaro e della compianta Loredana Limone N. d. R), ma – se devo essere sincera – ho sempre potuto più contare sugli uomini che sulle donne, fin da ragazzina. Credo sia una questione di maggiore affinità caratteriale, ecco…

Che cosa dobbiamo aspettarci dalle tue “pagine non ancora scritte”?

Ho un paio di idee che mi piacerebbe veder realizzate. Te ne dico, per il momento, solo una: vorrei raccontare la vita straordinaria di mia nonna Ersilia, non solo perché ne porto il nome, ma perché le donne della sua epoca, che sembravano tutte forgiate nel tungsteno, possono rappresentare un grande insegnamento per ciascuno di noi. Il motivo per cui non l’ho fatto finora è che, ad eccezione di mia nonna, tutti gli altri personaggi chiamati a comporre l’affresco sono ancora in vita, dunque non ho ancora raggiunto il grado di distacco emotivo necessario a narrare una storia, qualunque storia.

Un’ultima domanda: nell’ambito della tua attività musicale, tu ti cimenti spesso anche nella stesura di libretti d’opera. Puoi dirci di che si tratta?

Grazie della domanda! Questa è una attività alla quale tengo molto e che mi diverte, essendomi scoperta particolarmente portata per la versificazione. Se dovessi definire l’esperienza direi che è l’esatto contrario di scrivere un romanzo. Nel primo caso, si scelgono con cura soprattutto le parole, mentre nel secondo si pensa prima alla musica, che la parola drammatica deve saper assecondare. Non nego che, sebbene questo non sia un requisito imprescindibile per la composizione dei libretti, avere una formazione in ambito musicale aiuta molto, nella misura in cui permette di entrare in empatia con il compositore ed, eventualmente, dargli anche qualche suggerimento. Mi è accaduto di recente che un paio di giovani compositori mi abbiano chiesto di prestare la mia penna alla loro musica e ne sono stata entusiasta! Sono librettista e drammaturgo in residence al Teatro Coccia di Novara ma, soprattutto, per l’Opera Giocoa di Savona, a novembre dello scorso anno è andata in scena l’opera Il caso Pertini, con musica di Giovanni D’Aquila e con la regia di Elisabetta Courir, del cui libretto sono particolarmente orgogliosa, perché ripercorre l’esemplare vicenda giudiziaria relativa al processo di Savona del 1927 per l’espatrio clandestino di Filippo Turati, rivelatosi un autentico schiaffo per la dittatura fascista. Perché se è vero che scrivere si traduce sempre in un atto politico, la giustizia e la libertà non dovrebbero mai essere di regime…